駅西側の三菱UFJ銀行の前に立つ商店街のシンボルです。

服を着ていることが多いようですが、私が見た時は裸でした。

相野駅西交差点から少し東に向かい、県道141号の裏道(旧道?)に入り、再び県道に合流したところにあります。

右の石板に地蔵尊が彫られているようなので、左の人型にも見える方が供養塔なのでしょう。

分岐点の正面から延びる階段です。

この先が旧山門です。

1955年頃まで使用されていたポストです。

新型ポスト設置後は放置されていましたが、現住職が綺麗に洗って現在の場所に移設しました。

旧山門の階段を降り、西坂分岐点を右にしばらく進んだ先の開けた場所にある六地蔵です。

この先、ウォーキングサポートの地図は直進ですが、現地案内は左折となっています。

地図の道は藪漕ぎが必要という事前情報があったので現地案内の道を進みました。

現地案内の道は丁石も並んでいたので、「もしや」と思いつつ下って行きましたが、実態は西坂の参道でした。

地図記載の道よりもかなり短く、藪漕ぎも不要だったので予定時間を大幅に短縮出来ました。

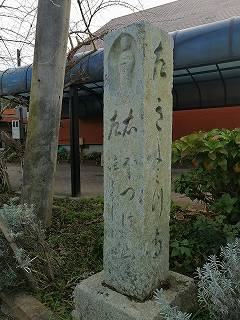

西坂参道の出口付近に建立されていた道標を1808年に移設したものです。

右 きよみ川

左 ほつけ山

と刻まれています。

「川」は「つ」の変体仮名ですので、清水寺の意味です。

道の右側に立っていたものを左側に設置したようで左右が逆になっています。

国道372号沿いに立っています。

少し北側の大阪ガス三草ステーションの敷地にはこの柱よりもはるかに巨大な案内板が立っています。

旧道に戻った消防器具庫の近くに立つ道標です。

旧道側から見て正面に すく大坂

右側に すくきよ水三里

左側に すくほ津け山五里

裏側に すくたか郡

と刻まれています。

「すく」は「直ぐ」ではなく「真っ直ぐ」の意味で、「たか郡」は多可郡のことで、この十字路がかつては丹波街道と大坂街道の交差点だったことを示しています。

突き当りを左折し、直ぐに木梨交差点を右折、少し先の右手の細い道に入って進み、「←佐保神社」「四十七義士の墓→」の案内を左折。商店街を抜けて左手に小笠原時計店のある所を右に入るとこの山門の横に出ます。

少し北側の大阪ガス三草ステーションの敷地にはこの柱よりもはるかに巨大な案内板が立っています。

紀元前76年創建と伝えられる歴史ある神社です。

播州清水寺の開基にも関係しています。

山門から延びる参道と車道との交差点脇に立つ道標です。

右 きよみ川

左 本つけ山

と刻まれています。「川」は「つ」、「本」は「ほ」の変体仮名ですので、清水、法華山の意味です。

写真左の木のさらに左側にも

右 本つけ山へ四り

左 極楽山浄土寺江壱里

と書かれた道標が立っています。

但しいずれの道標も別の場所にあったものを移設したもののようです。

鳥居の足元に立つ道標です。

東 社江八丁

右 きよみ川

裏側に

左 本つけ山

と刻まれています。

「社」は佐保神社のことで、ここから西の参道を8丁進むと山門という意味です。

福田橋(歩道橋)を渡った突き当りが駅です。

右の球状の屋根の建物は待合室的な利用もできる交流ふれあい館です。

ここから加古川線に乗車します。

乗車した車両は103系3550番代M7編成のクモハ102-3557です。

大浴場はコロナ禍で休止中でした。

宝塚駅→花山院→相野駅編へ

宝塚駅→花山院→相野駅編へ 社町駅→一乗寺→野里駅編へ

社町駅→一乗寺→野里駅編へ