姫路から新快速で一駅乗車し(車両は223系W39編成のサハ223-2203)、加古川線に乗り換えて社町に向かいます。

車両は昨日乗車したのと同じ103系3550番代M7編成のクモハ103-3557です。

丘を越えて道なりに左に曲がった先、道路の右手にあります。

この神社の秋祭では3台の屋台が巡行します。

soraかさいから南西方向に延びている滑走路の跡です。

無蓋掩体壕から直ぐの所にある対空砲陣地跡です。

九六式二十五粍機銃が備えられていました。

事前予約で内部の見学が可能です。

この日は見学者がいたので扉が開いており、地下に下りる階段を見ることが出来ました。

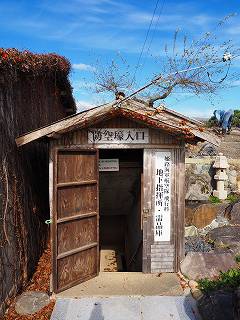

地下指揮所跡の前の道をまっすぐ西に向かい、道なりに左に曲がった右側の斜面に設けられている防空壕の跡です。

さらに進むと巨大防空壕の入り口があります。

兵舎郡の端に築かれた基地最大のコンクリート製の防空壕です。

その内部には発電装置が設置され、小山に見えるようにカムフラージュされていました。

公開日には巨大防空壕シアターとして「白鷺隊」に所属した隊員たちの残した遺書の映像を放映しています。

機銃は映画『男たちの大和/YAMATO』の撮影のために作成されたものです。

この機銃座跡も予約しておけば地下に下りることが出来ます。

たまたま他の見学者がいたため、一緒に中に入れてもらうことが出来ました。

姫路海軍航空隊の入り口にあった門柱や衛兵詰所等を再現して設置されています。

写っている制服姿の人たちは、見学に訪れた舞鶴の海上自衛隊第23航空隊の隊員です。

詰所から駅に向かい、素掘りの防空壕の先を左に入ったところにある施設です。

他の施設から離れた所にあるのは、引火した場合のことを考えてでしょうか?

先の道標を左に進み、国道372号を渡ったところに立つ新しい道標です。

西 ひめじ

東 やしろ きよみづ

左 法花山参道 是ヨリ二八〇〇メートル

と刻まれており、東西は国道372号を示しています。

先の道標を左に入ったところに立つ地蔵堂です。

左に順禮橋と書かれた石碑があり、順礼橋を渡って右折すると県道206号に合流します。

更に県道206号を進んだ先の分岐路にあります。

右 旧道

左 新道 一八〇〇メートル

と刻まれています。

新道は県道206号のことです。

この付近にある常夜灯から先は未舗装の上り坂になります。

再び県道206号と合流する直前の所に立つ東の山門です。

山門から坂を下り、入山料を支払って階段を上った先にある重要文化財登録の本堂です。

入り口はさらに階段を上って回り込んだ先にあります。

本尊は聖観音菩薩です。

先の交差点を直進し、道なりに右手に曲がって東西に走る道路と合流するところに立つ道標です。

他の面には何も書かれていないので、姫路方面から一乗寺に向かう人向けの道標と考えられます。

苔の地蔵の先で国道372号に入り、喫茶店の先の分岐路を右に入って社街道を進みます。

山陽姫路東IC東交差点の手前左側にIC開通記念のモニュメントの立つポケットパークがあります。IC開通時は社バイパスがまだできておらずこちらが国道372号だったためここにあるものと思われます。

先の道標から更に西に進み、歳徳神社参道口の先、道が右手に曲がる手前の十字路を左折し、『右折行き止まり』の案内を右折、突き当りを左折してすぐに右折し、車両行き止まりのガードレールを抜けて側溝を飛び越え、花田中学校と花田中央公園の間の道を西に進みます(突き当りから2本目を右折すれば側溝を飛び越える必要なし)。

緩やかな坂を下って右手に記念碑のある所を左折し、十字路を右折してすぐに左折、県道398号に入り高木橋を渡って線路を潜り右折、しばらく進むと野里駅に到着します。

姫路までの二駅で乗車したのは103系3500番代BH2編成のクモハ102-3502です。

相野駅→播州清水寺→社町駅編へ

相野駅→播州清水寺→社町駅編へ 野里駅→圓教寺→鶴居駅編へ

野里駅→圓教寺→鶴居駅編へ