本堂と向かい合わせ、山門を入って右側にあります。

『南無大師遍照金剛』×3

納経所は大師堂の左側にあります。

大日寺と県道21号を挟んで位置する平安後期から室町時代の阿波一の宮です。

神仏分離まではこちらが札所でした。

本堂の右隣り、鐘楼の対面にあります。

『南無大師遍照金剛』×3

納経所は境内に入って直ぐの右側です。

階段を降り切らず、敷地沿いに左手に進んで行くとあります。

ご本尊は十一面観音です。

『おん まか きゃろにきゃ そわか』×3

本堂の対面には大師堂もあります。

御朱印は常楽寺の納経所で頂けます。

慈眼寺の境内を東に下りて北に向かい、最初の二股を左、五差路を左前、次を左折、左に興禅寺を見て右折して進むと山門正面に出ます。

手水舎は山門を入って右手、鐘楼は山門を入って左手にあります。

本堂の手前右側、鐘楼の対面です。

『南無大師遍照金剛』×3

納経所は大師堂の左側を入って行った奥にあります。

山門を入って右手にあります。

『南無大師遍照金剛』×3

納経所は本堂手前を左側に進んだ駐車場の先にあります。

府中駅から少し戻り、右折して府中踏切を渡り次を右折しすぐ左折、次を右折して用水路沿いに進み二股を右に入って県道29号を左折、地蔵尊を右折して突き当りを左折して進むと見えて来ます。

この門は阿波10代藩主・蜂須賀重喜公が大谷別邸より移築したものです。

手水舎は山門を入って直ぐ左、鐘楼は境内の左奥です。

山門を入って正面にあります。

ご本尊は聖徳太子作と言われる薬師如来です。

『おん ころころ せんだり まとうぎ そわか』×3

右側に見えるのは光明殿(位牌堂)です。

光明殿の右側にあります。

『南無大師遍照金剛』×3

手前左の小さな建物は通夜堂(歩き遍路向け無料宿泊部屋)です。

長手踏切から中田駅方向の眺めです。

右側の駅から延びている通路が小松島線の線路跡です。

長手踏切から反対方向の眺めです。

廃線跡は遊歩道になっています。

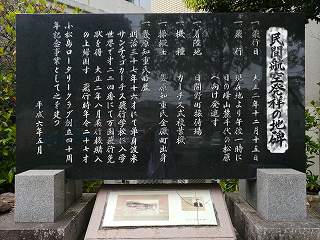

小松島駅の手前にあった操車場だった場所が再開発で小松島ステーションパークになり、その西側のSL記念広場に90度向きを変えて開業当時の駅舎が再現されています。

小松島ステーションパークの少し先(引き込み線側)にあります。

明治45年に稲毛で民間による飛行が行われているので、県内初の意味の様です。

奥が中田方面です。

道路の左半分が線路、右半分がホームのあった場所です。

[第12番]焼山寺→[別格第2番]童学寺編へ

[第12番]焼山寺→[別格第2番]童学寺編へ 南小松島駅→[第19番]立江寺編へ

南小松島駅→[第19番]立江寺編へ